俺 流 [ Perro Dogs Home 預かり日記 ]

デーモン・ジュリア(1)

恐怖の館で救いの女神に出会ったかのように、トラジは家内にすぐ心を開いた。

不安症の固い殻が割れると、中から姿をあらわしたのは果肉のようにやわらかい実質、もう1人のトラジ、人なつこく甘えん坊の魅力あふれる子犬だった。

よほど、家内の琴線だか母性に触れたのだろう。

「こういう子、大好き。いらっちゃーい」

と手放しで自分の胸に迎え入れた。

次々と訪れる子犬どもの傍若無人に呆れはて、つい数日前、「また子犬がくるのォ。私は面倒見ませんからね」と不満顔だった当人が、である。

トラジはとても上手に人に寄り添うことのできる子だった。

言葉ではうまく表現できないが、仮にラブの子犬たちがほとんど自己都合だけで生きているのだとすれば、トラジは人の側に何歩か歩みよることのできる子、といえるかもしれない。

それはなるほど、ある種の弱さの裏返しかもしれない。しかし人が魅力的と感じるどんな長所も、短所の存在と切り離しては考えられない。

6頭の子犬たちのそれぞれとソファやベッドで添い寝をしたとする。

最初はベッタリと寄り添って寝ていた子犬も、朝になると少し離れて足元に丸くなっているものだ。そういう自立的な力をラブ系の子犬たちはもっている。トラジは他の誰よりもひたっと人に体を預けたまま寝る。

(これは比喩的な話としてお読みいただきたいが、傾向としては間違いなくそういうものがある)

トラジは人見知りで、知らない場所ではよけい神経質になる。コントロール不能のパニックに陥ることがある。たとえ家族のなかであっても、親密度に濃淡ができる。新しい経験を好まない。

けれども心を許した相手には、どの子より繊細なやり取りが可能であった。

やって来る子犬どもを決して許さなかった先住の老犬も、一歩退くトラジに対してだけは存在を黙認していたように見えた。

ラブ的であるのかラブ的でないのかと尋ねられれば、トラジは他のどの子よりラブ的ではない。

だが、ラブ的であることがかならずしも一緒に暮らすすべての人を幸福にするわけではない。ラブとは別種の個性がこの子には備わっており、それはやはり人を魅了せずにはおかないのだ。

もちろん、ラブの血を引いた子犬であることに違いはない。

暴れん坊の一面もきっちり披露していった。

家内には黙っていたが、トラジはアリゲーターのように、プランターの花を次々と囓りとっていた。

▲アリゲーター(ワニ)に変身したトラジ

トラジ同様、兄弟姉妹のなかでは小柄な体躯をしていたのに、まったく逆方向にその思いがけない個性を伸ばしていったのがジュリアという女の子だった。

小さな体には無限動力装置が仕込まれているようだった。

天才的遊びの発明家であり、悪魔的イタズラの発明家だった。

何も恐れず、高張力鋼の小さな刃物のごとく強く鋭敏だった。

産まれて間もないころから、ジュリアは目立つ子だった。

全頭を預かっていたボランティアは「いちばんのおしゃべりさん」と表現していたが、平たくいえば、いちばんのプータレ屋であった。

ブーブー、ビービーと、誰よりも不平不満を声に出して訴えかけていた。腹が空いた、喉が渇いた、気にくわない、外に出せ……と。

黒ラブのような被毛をしていたジュリアは、成長するにつれ、ラブ的ドラム缶体型から遠ざかり、ずっと細身でスマートになっていった。

そうして、まったくもって、手強いヤツだった。

▲寝ているジュリアは、いいジュリア

2009年10月22日(木)

No.56

トラジの不安(2)

私はじつに気楽な気分でトラジを迎えにいった。

トラジと預かりボランティアさんは、コインパーキング場の一角で、車から降りて待っていた。

しばらく見ないあいだに、トラジの体は大きくなっていた。

ボランティアさんからトラジのリードを引き継いだのだが、なぜか、私のもう一方の手にはクレートが握られていた。(このクレート、私が自宅から持参したものであったか、ボランティアさんがトラジと一緒に運んできたものであったか、記憶は判然としない)

ルンルン気分で家まで歩いて連れ帰るつもりでいたが、それは大間違いだった。

トラジはボランティアさんと別れて、私と同行することを全身で拒絶したのだ。

「センターから引きだしてあげたオジサンだよ」とか「ときどきご飯をあげにいったオジサンだけど、覚えてないかな」などと話しかけてもムダである。

シッポの先までパニックに陥っている。

反対方向にありったけの力で引っぱり、暴れ、死にものぐるいで駆け戻ろうとする。

彼が目指している場所から、とっくにボランティアさんの車は立ち去っているはずなのに。

▲不安顔をしたトラジ

たかが子犬じゃないか。

そう思われるかもしれない。

だが子犬とはいえラブの血が入った子である。恐怖と不安という加圧器でアドレナリンが注入されれば、あなどれない力を出す。

問題は、しかしトラジと私の力関係というより、首輪にあった。

トラジのサイズの子犬に装着してあるものとしては、通常ならこれで十分である。

が、こうして力いっぱい暴れているトラジと私をつなぐ唯一の道具として見ると、この首輪が急に頼りなげに思えてきた。

トラジがありったけの力でデタラメな方向に引くたびにぐーーーっと首輪は伸びて(むしろ多くはトラジの首の肉に食いこんだ分の余りがでるのだろうが)、不気味な隙間が生じる。

首輪抜けの不安がふくらんだ。

短距離だし子犬だからと油断して、もう1本、頑丈な首輪とリードを用意してこなかったことが悔やまれた。

こうなると、片手に持っている空のクレートが致命的である。

トラジは来た方向に向かってダッシュする。リードが伸びきるともんどりうって反対方向に引き戻される。反動で加速したトラジは私のまわりをぐるっと回って、また駆け戻ろうとする。

つまり、私の両脚をぐるりとリードが1周するわけだ。

両手はリードとクレートでふさがっているからバランスが上手にとれず、私はまるで皇帝ペンギンかなにかのように、両脚を狭く揃えてヨチヨチとよろめいた。

家までの残り70メートルが絶望的な距離に思えてきた。

トラジをクレートに入れてみようかとも試みたが、全身で抵抗してそれどころではない。

やむなく片手でトラジを抱きかかえた。

腕のなかでのけぞって暴れるトラジは、肉がみっちりと詰まって、予想外に重い。

万一、腕から落とすようなことがあればケガをするだろうから、暴れるトラジを押さえつけて運ばなければならない。

冷静に考えれば、クレートを道路脇に置いて、あとで取りに帰ればなんのことはなかった。が、ピンチに直面したときにかぎっていちばん愚かな選択肢を選んでしまうものだ。

私は片手にクレート、片手に暴れるトラジという態勢で、自宅まで這うようにしてたどり着いた。脂汗をかきながら、腕の痛みに耐えて。

1度だけ走ったフルマラソンの修羅を除けば、人生最長の70メートルだったかもしれない。

家の中に1歩入ると、トラジの不安症はウソのようにピタリとおさまった。

家内に向かっては、一瞬にして「お母さーん、会いたかったよぉ」と心を開いた。

「なんというヘタレなんだ、こいつは」と私は内心毒づいた。

じつはここから、もう1人のトラジ、別人格のトラジが出現したのである。

▲もう1人のトラジ

2009年10月20日(火)

No.55

トラジの不安(1)

▲こんなに小さいときから小太郎はスケールが大きかった

小太郎が兄弟姉妹でいちばんラブ的であると私は書いた。

では、ラブ的でない何かが、小太郎にあるのだろうか。

あると思う。

ときどき見られる線の細さ、薄暗がりに身構える子どものような神経質さがそれではないだろうか。

はじめての環境に出会ったときなど、小太郎は非常に用心深く、周囲を固く閉ざすような様子を見せることがある。それは短時間で消え失せてしまうのが常であったが。

私は黒ラブの子犬♂を長期間預かったことがある。表も裏もなく、つねにスロットル全開のバカタレで、かわいさ百倍、憎さ千倍だった。

その黒ラブにこういう繊細な表情は見たことがなかった。

一般に、周囲の人間が神経衰弱になることはあっても、ラブの子犬自身には、神経質の「し」の字もないようだ。Perroで募集していた153cのビーグル子犬のロッタちゃんになると、さらにその上をいくらしい。

神経質の「し」がないどころか、死にものぐるいの「し」で体中が満杯だというのだ。

じつはそうした猪突猛進的無神経も、何かをおこなうための犬の優秀さのあかしであると私は思う。(でない場合もむろんある)

おそらく父親譲りと思われる繊細さは、小太郎の性質に微妙なやわらかさを与えている。そこが、いわゆる純粋種のラブの子犬より扱いやすさと共感を覚えさせる点だと思った。

こうした繊細さは、多かれ少なかれ、この兄弟姉妹6頭に共通している。

なかでもいちばんそれが色濃く出ているのがトラジだった。

甲斐犬とよく見間違えられるプリンドルの被毛をしたトラジは、誰よりも父親似なのだろう。

産まれた直後から体はいちばん小さく、その後も兄弟姉妹での体格的位置づけは変わらなかったように記憶している。

食餌のときに、いつもボヤボヤして他の子の後塵を拝していた。

当時、子犬たち全部(と母犬)の面倒を見ていたボランティアは、しょっちゅう食いはぐれるトラジのことをよく気にかけていた。

その後、6頭の子犬たちは母犬から離れて、それぞれ別の預かりボランティア宅で暮らすことになった。

トラジを預かっていたボランティアさんの事情で、ごく短期間、トラジが私の家で過ごすことになった。

ボランティアさんがわが家まで車でトラジを送り届けてくれることになっていたが、わが家の周囲の狭い道で迷い、少し離れた場所から電話があった。

わが家から100メートルほどのその場所まで、私は歩いてトラジを受けとりに行った。

予想もしなかった困難が私を待ち受けていた。

一瞬ではあるにしろ、トラジを連れては自宅に無事に帰り着けないのではないかとすら思ったのである。

2009年10月18日(日)

No.54

悪童参上――小太郎(2)

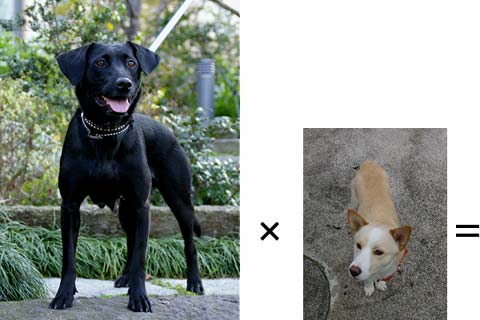

小太郎は、黒ラブ(と思われる)母犬とMIXの父犬のあいだに生まれた6頭の子どものうちの1頭である。

飼い主は、子犬が産まれるとすぐ、この一家全員を残らずセンターに送った。

私たちは、父犬を除く母子7頭を引きとった。

父犬は、私の記憶に間違いなければ一般譲渡(センターから直接、飼い主さんに譲渡される)によって、新しい飼い主さんのところに行った。

父犬が新しい飼い主さんと一緒にセンターの門を出ていくところを、偶然、私たちは見送っている。

「遺伝とは、子が親に似る現象である」(『遺伝子からのメッセージ』井上薫著、丸善ライブラリー)

斧で断ち割るような、この本の書き出しの一文に、たいていの親は内心震え、子も親を見て震えるに違いない。

しかし幸いなことに、人間も犬も単性生殖ではないから、実際には、コトはそう簡単には割り切れない。

顔立ちや体型など外に明瞭にあらわれた部分以外で、どこのどの部分がどちらの親に似たのか、見分けるのは容易ではない。

父ちゃんと祖父ちゃんがチャンピオン、なんてプロレスラーみたいな家系図を持っていたりする純血種の場合、父も母も(祖父ちゃんも祖母ちゃんも)似ているのだから、子が似て当たり前である。少なくとも外見的には。

小太郎ファミリーのケースとなると、話は厄介になる。

アマゾネス的な黒ラブ母ちゃんと、小柄で人のよさそうなMIX父ちゃん。

恰幅のいい母ちゃんが威勢よくまくしたてるのを父ちゃんが黙ってニコニコと聞いているような夫婦かもしれないが、そのあいだに産まれた6頭の子犬たちである。

「子は親に似る」といわれても、いったいこれほど違う両親のどこがどう似るのだろうか。

6頭の子のなかでもっともラブ的なのは、間違いなく小太郎だった。

産まれた直後から体もいちばん大きく、万事にスケールの大きな子だった。木を切れば木っ端が飛ぶぜよ、といった豪快でストレートな気質の持ち主でもある。肉が固く詰まり、マッシブで、熱すると火の玉のようになる。

カートで屋外に連れ出すと、たいてい先頭の位置を占めた。

イタリアの古い村のことを書いた小説に、猟師たちはつねに、たくさん産まれた子のなかからいちばん強健で活力のある子を1頭だけ選び、手塩にかけて育てるという話があった(他の子はもちろん村人に譲る)。

彼らが、すぐれた犬をどれほどたいせつに思っていたかは、2頭の犬のことを描いた美しい一篇の小説「アルバとフランコ」の次の一節をお読みいただきたい。

金持ちのある猟師が、当時九万リラで、アルバを譲ってくれと申し出た。立派な牝牛が買える値段だったし、家計も楽ではなかったが、老いた父親までも、うんとは言わなかった。そうなのだ、金銭の問題ではなかった。(『雷鳥の森』マリオ・リゴーニ・ステルン著、志村啓子訳、みすず書房)

この6頭のなかから選ばれるとしたら、おそらく小太郎になる。

器の大きな、可能性をもった子だが、それは容易に扱えることを意味しない。ほとんどその逆である。

▼いつも力いっぱい寝る

2009年10月04日(日)

No.53

悪童参上――小太郎(1)

そいつは、恐るべき力いっぱいのバカだった。小太郎である。

最初のうち、状況を確かめるように庭を神経質な目で見まわしていたが、頭の中で号砲が鳴ったらしい。突然、弾けとんだ。

それはもう尋常なキレっぷりではなかった。

なぎたおせるものはすべてなぎたおしながら、右に走り、左から跳び、また右に走る。

私は、笑いながら傍観していた。

ところが小太郎は思いもかけぬ行動にでた。いや、こうなることを当然私は予期すべきであったのだろう。

メダカを飼っているカメに向かってジャンプしたのだ。

後ろ脚からドボンと水柱をあげて飛び込むと、肩から上を「湯」の外に出し、そこが五右衛門風呂でもあるかのように、そのまま気持ちよさげに浸かっている。

こういってはなんだが、このカメの中は、小さな生態系の宇宙になっていた。メダカと水草とタニシが調和のとれたビオトープを形成していたのだ。それを小太郎は一瞬にして、文字どおり、土足で踏みにじったのである。

お、お前!

私は小太郎の首っ玉をつかむと、カメから引きだした。

底に沈殿していた泥がまきあげられて、あれほど透明だった水は、真っ黒に濁っていた。

ミクロコスモス(小宇宙)の惨状からようやく目を上げた私が、「小太郎はどこへ?」と行方を確かめようとした瞬間、またもや小太郎が全力でカメに飛び込んできた。

上は、ふたたび首っ玉をつかんで外に放りだした直後の写真である。

左の背後にカメが見える。周囲に飛び散った水も。

小太郎はこれから花壇の破壊に全力を尽くそうとしているところだ。すべてに全力を尽くす。

この後、家内が丹精したプランターの上で何がおこなわれたか、私は怖くて書けない。

▲力いっぱい寝る小太郎

2009年10月02日(金)

No.52

放出系

テツは「放出系」である。

「放出系」が何かをご存じない向きは、富樫義博の未完(のまま終わるはず)の傑作マンガ「HUNTER×HUNTER」をお読みいただきたい。

といっても正確には、富樫センセイの「放出系」とテツの「放出」にはほとんど関係ない。

テツの放出系とはすなわち、糞とヨダレと抜け毛を中心とする膨大な放出物全般を指している。

大食漢であるラブはもちろんエネルギーとして吸収した後の大量の残りカスを排出する。(付け加えれば、吸収されたエネルギーの大半は、つねに意味なく浪費されるか妨害破壊行為に投入される)

私は市販のいちばん小さなビニール袋を購入してこの回収用途にあてているのだが、テツのために、わざわざワンサイズ大きなものを購入しなければならなかった。

▲右がテツ・スペシャル

しかしたちまち問題はビニール袋だけでなく、手指のサイズにもあることに気づかされた。

さほど大きくない私の手では、一握りで全貌がつかみ取れないことがあるのだ。

ヨダレは口の両脇にあるヨダレポケット(解剖学的にどう呼ばれているのか知らないが、私はそう命名した)から果てしなく垂れてくる。

私が食事の用意をしている間、テツは可能なかぎり近くでオスワリして自分に損がないよう見張っている。このときすでにヨダレが床に落ちている。

最初は拭いていたが、いまでは家族の誰もが、足裏にヌメッとした液体を踏んだ感触があっても、平然と暮らせるようになった。

食事の際のマテは最短時間で切り上げても、すでにヨダレポケットからヨダレがタラーッと流れ落ちはじめている。

抜け毛は、この点で有名な犬種であるコーギーや柴と比べて、単位体表面積あたりの優劣はわからない。

しかし体のサイズが大きいため、抜け毛の絶対量がコーギーや柴に勝っているのは確実だ。

家中、毛だまりができている。

これまで最悪の体験は、和犬とラブのMIXだと思われる大型犬だったが。

テツが来るべきエコ社会に不向きな犬種であることはたしかだ。

さて、次から数回、これまで私が預かったラブ系の犬たちについて書いてみたい。

最初はラブMIXの子犬たちから――。

※perroで保護募集している154c黒ラブ・キキの日記には、まるでテツのことが書かれているようだ。

ここは、不肖・テツの日記はお休みとして、「詳しくは黒ラブ・キキちゃんの日記をご覧ください」という看板をぶら下げておけばよいのではないかと真剣に考えさせられる。

まあ、サボりたい一心なのだが。

2009年10月01日(木)

No.51